导言

供给与需求的力量如何决定了物品与服务的价格和销售量。

本章重点

- 买者意愿与卖者成本

- 消费者剩余与生产者剩余

- 社会经济福利

- 买者的支付意愿、消费者剩余与需求曲线的关系

- 卖者成本、生产者剩余与供给曲线的关系

买者意愿与卖者成本

买者的支付意愿是指消费者在购买某一商品时,愿意支付的最高价格。这个价格反映了消费者对该商品的主观价值和需求强度。

卖者成本是指生产某一商品所需要的所有成本,包括原材料、劳动力、设备、运输等。生产者在每次生产过程中,需要支付这些成本以提供商品或服务。诸如:固定成本:不随生产量变化而变化的成本,如租金、管理费用等。变动成本:随着生产量的增加而增加的成本,如原材料和人工费用。总成本:固定成本和变动成本之和。

什么是消费者剩余

消费者剩余是消费者愿意支付的价格和实际支付的价格之间的差额

即:消费者剩余 = 买者愿意支付的最高价格 - 买者的实际支付价格

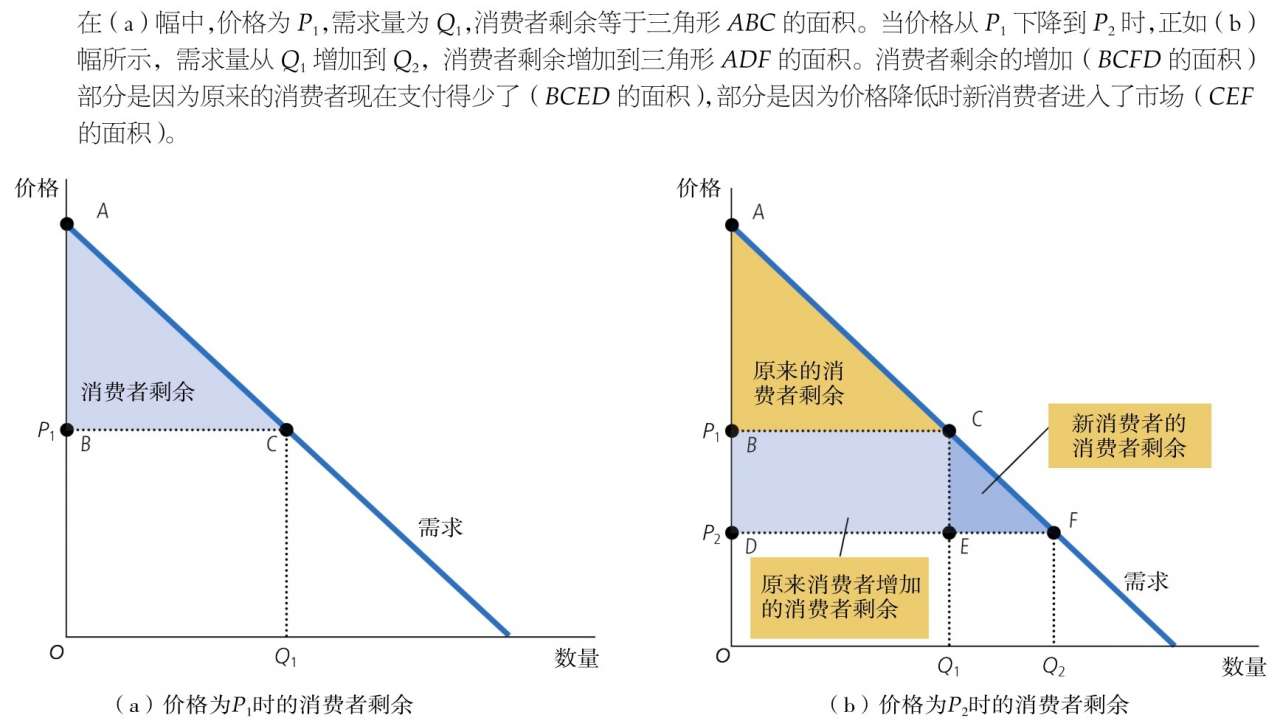

在需求曲线图上,消费者剩余通常是需求曲线和市场价格线之间的面积。具体来说,它是需求曲线下方、价格线之上、市场价格水平左侧的区域。

什么是生产者剩余?

生产者剩余是生产者愿意接受的最低价格和实际市场价格之间的差额。它衡量了生产者从市场交易中获得的福利,反映了生产者在交易中的“额外”收益。

即:生产者剩余 = 卖者得到的收入 - 卖者的实际成本

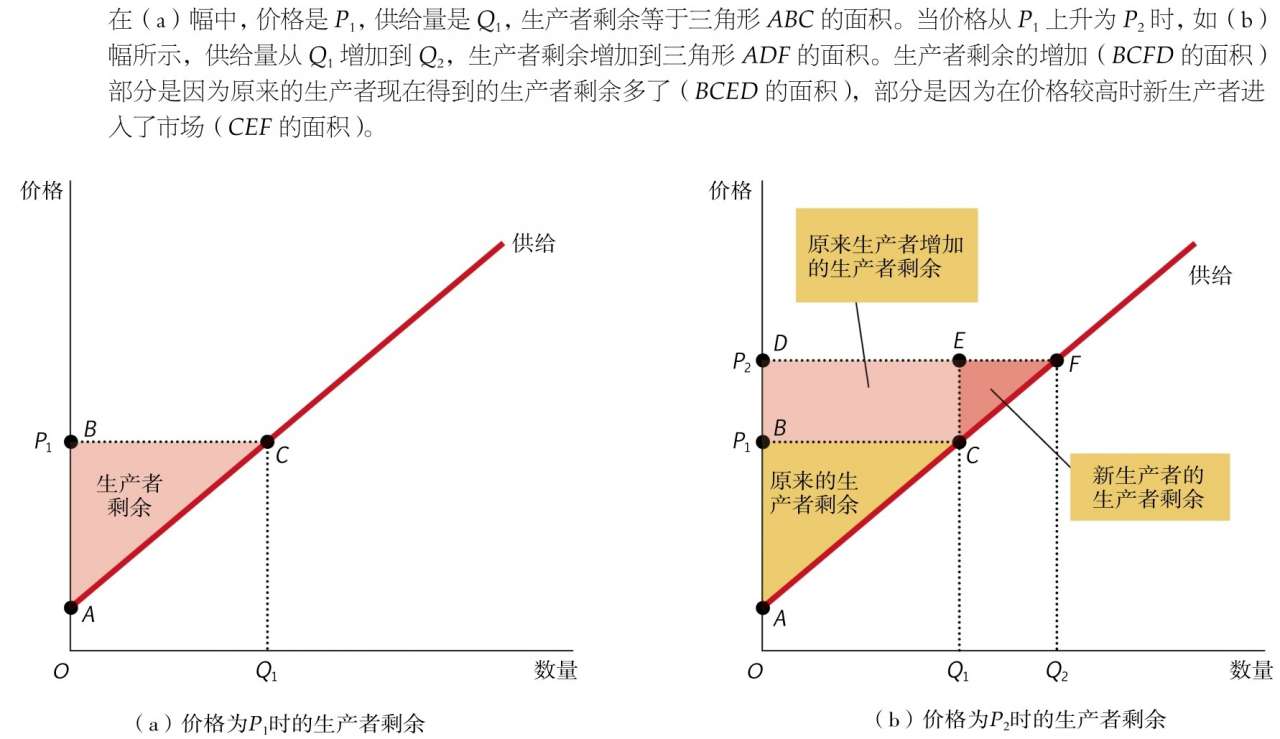

在供给曲线图中,生产者剩余通常是供给曲线和市场价格线之间的面积。具体来说,它是市场价格线以上、供给曲线下方、市场交易量左侧的区域。

为什么要研究消费者剩余和生产者剩余?

消费者剩余和生产者剩余是经济学家用来研究市场中买者与卖者福利的基本工具。这些工具有助于我们解决一个基本的经济问题:由自由市场决定的资源配置是否合理

买者的支付意愿、消费者剩余与需求曲线的关系

买者的支付意愿、消费者剩余和需求曲线之间有密切的关系,它们共同帮助我们理解市场中消费者的福利和需求行为。

需求曲线反映了消费者在不同价格水平下的需求量,实际上,它显示了每个价格下消费者的支付意愿。需求曲线向下倾斜意味着随着价格的下降,消费者愿意购买更多的商品。

需求曲线与支付意愿的关系:需求曲线上的每个点表示不同数量商品下消费者的支付意愿。比如,在某一价格下,需求曲线上对应的点表示该价格下消费者愿意支付的最大金额。

需求曲线与消费者剩余的关系:消费者剩余就是需求曲线和实际市场价格之间所形成的区域。需求曲线的斜率越陡峭,支付意愿的差异越大,消费者剩余也可能会更大。消费者剩余在图中是由需求曲线与市场价格线围成的区域,它代表了消费者在该价格水平下从交易中获得的总福利。

卖者成本、生产者剩余与供给曲线的关系

卖者的成本结构决定了其在不同价格水平下愿意提供多少商品。供给曲线反映了生产者在不同价格水平下愿意供应的商品数量。一般来说,供给曲线是向上倾斜的,表明随着价格的上升,生产者愿意提供更多的商品。供给曲线实际上反映了生产者的边际成本(即每增加一单位商品所需的额外成本)。

供给曲线与卖者成本的关系:供给曲线的每个点代表了生产者在特定产量下的边际成本。例如,在某一价格下,生产者愿意生产并提供商品,其边际成本与该价格相等。即生产者只有当市场价格等于或大于其边际成本时,才会选择生产和销售该商品。

供给曲线与生产者剩余的关系:生产者剩余是供给曲线和市场价格线之间的区域,表示生产者在实际价格下获得的福利。供给曲线的上方、市场价格线下方的区域就是生产者剩余。该区域代表了生产者在低于实际市场价格的情况下能够获得的额外收益。

社会经济福利

如何衡量社会的经济福利,一种可能的衡量指标即是统计出消费者剩余与生产者剩余的总和,我们称之为总剩余。

即:总剩余 = 消费者剩余 + 生产者剩余。

使消费者剩余和生产者剩余的总和最大化的资源配置,被称为是有效率的,政策的决策者通常关心经济结果的效率及平等。而均衡的结果则说明资源配置是有效的,如果需要使得资源配置使总余额最大化,则可以依靠市场自身力量(看不见的手)去配置资源。

我们前面提到过一种假设,即市场是完全竞争的,但在现实生活中,某个单个买者或卖者可以操控市场价格,这种影响价格的能力被称为市场势力 。市场势力可以使市场无效率,因为它会使价格和数量背离供求均衡。市场势力和外部性是一种被称为市场失灵的普遍现象的例子,市场失灵是指一些不受管制的市场不能有效地配置资源。当出现市场失灵时,公共政策有可能纠正这些问题并提高经济效率。

参考文献

微观经济学-曼昆